Tag 1

Dietmar Dath:

Hustekuchen & Pustensaft

(fast was für Kinder)

Eine schiefe Tante wurde plötzlich gesund. Es gab keinen Grund. Dann wurde sie wieder krank. Na, vielen Dank! Dann wurde sie wieder gesund.

So ging das weiter, und sie lachte meistens dazu.

Die schiefe Tante fuhr oft mit dem Rad auf Schlangenlinien durch ihre Erleuchtungen, das hatte sie sich bei den besseren Ideen abgeguckt.

Rechtlich gesehen war es kein Problem, während einer Epidemie auch mal massenhaft Leute mit dem Krankenwagen zu überfahren. Deshalb sah sich die schiefe Tante beim Radeln sehr vor. Am Lenker des Fahrrads der schiefen Tante hing ein gelber Korb. Schwarz glänzten, dazu passend ausgesucht, die Stiefeletten mit Schnallen und Nieten. Metallisch schimmerte der Rucksack. Die schiefe Tante hielt sich mit den besten Gründen für ein Mädchen. Sie hatte sich extra einen Linken gekauft, der auf ihrem Balkon in einem Vogelhäuschen saß und immer bestritt, dass die schiefe Tante ein Mädchen sei. Nur dazu war er da, deshalb fütterte sie ihn mit Sägespänen, mit Zittergras und Drosselfedern: Von allem, was der Linke sagte, war das Gegenteil leicht glaubhaft. Wenn die schiefe Tante also irgendetwas gern glauben wollte, zum Beispiel, dass sie ein Mädchen sei, ließ sie den Linken das Gegenteil krächzen, dann fühlte sie sich, obgleich mal gesund, mal krank, wohl in ihrer jeweiligen, unglaubwürdig angefochtenen Überzeugung.

Der Linke hockte mit seinen Kratzekrallen auf einem Stäbchen unterm Loch vom Vogelhäuschen. An und für sich war die schiefe Tante ja dagegen, dass man Leute besitzen konnte. Aber die Gefangenschaft des Linken auf ihrem Balkon hatte sie so eingerichtet, dass er jederzeit hätte fliehen können. Der Besitz war virtuell. Denn auf einem Tellerchen unter seinem Stäbchen lag ein Schlüsselchen für das Kettchen, das ihn da festhielt, wo er hockte. Aus einem ganz besonderen Grund aber konnte er das Schlüsselchen nicht sehen, und die schiefe Tante verriet ihm nicht, wo es lag, weil sie fand, dass zu jedem Leben eines jeden mit den Fähigkeiten zum Denken, Sprechen und Handeln begabten Wesens ein paar Prüfungen von Intelligenz, Kooperativität und Freiheitswillen gehören sollten.

Der Linke war überhaupt nur käuflich geworden, weil er zuvor sein Leben ruiniert hatte. Er hatte eigentlich Meinungen und Kommentare produzieren und verkaufen wollen, aber seine Meinungen und Kommentare waren leider nie besonders stabil. Eigentlich hasste er die vorhandene Gesellschaft und ihr Wirtschaftssystem, eigentlich war er ein Feind der Kriege, aber immer, wenn es drauf ankam, waren seine Meinungen mit der Enteignung von Kleineigentum durch Großeigentum einverstanden, anstatt dem Kleineigentum zu raten, sich mit denen zu verbünden, die gar kein Eigentum hatten, und so stützten seine Meinungen und Kommentare die Geschäfte des Großeigentums, das nicht nur ihn fortwährend enteignete. Schlimmer noch: Immer, wenn es unter den Bombenkampagnen der Militärs des falschen Gesellschaftssystems mal eine gab, die denen, die sie veranlassten, besonders wichtig war, äußerte sich der Linke, der abstrakt keinen Krieg befürwortete, in „diesem einen Fall“ dann doch wieder dafür. So war das gegangen bis in die Pleite.

Weil der Linke die Art überhaupt nicht mochte, wie die schiefe Tante sich kleidete (immer Stickerei und Applikaturen, selbst auf Parkas, immer alles leicht, selbst der Pullover für den langen Grippewinter, natürlich in rosé, immer alles schmal geschnitten, vor allem die Jeans mit den Löchern an den Knien), ersetzte er ihr bald den Spiegel. Ah, dachte sie, mag er nicht, na bestens.

Auch an kalten Tagen ging sie raus, damit er sie für ihren Aufzug verspottete, da wusste sie dann, es sitzt. Sie rollte dabei oft mit den Augen, hustete kurz und hackend, zum Schluß rief sie: „Hustekuchen, Pustensaft!“ und lachte.

Der Linke meinte, er habe es vorausgesehen. Er sah dauernd alles voraus, allerdings immer erst, wenn es gerade schon geschah oder sogar bereits ein bis zwei Wochen her war.

Der Linke sagte: „Dir geht’s zu gut, du Kapitalistin!“

Er dachte, Kapitalistinnen und Kapitalisten seien Leute, die schöne Schuhe und Fahrräder haben und einen Balkon, weil er nicht wusste, dass das in Wirklichkeit Leute sind, die Arbeit kaufen.

Dem Fahrrad der schiefen Tante wuchsen immer mehr Räder.

Je mehr den Leuten aufgrund der modischen Krankheiten die Sprache wegschrumpfte, desto mehr fingen die Apparate an, zu argumentieren, daher die neuen Räder. Kompliziert!

„Dann gehe ich halt spazieren, wenn das Rad mir zum Steuern zu kompliziert wird!“ sagte die schiefe Tante, bugsierte das Fahrrad in die Badewanne, schüttete Whisky dazu, damit das Fahrrad was zum Trinken hatte, stellte das Radio ins Bad, schaltete es ein und freute sich, dass das Fahrrad Spaß am Radiohören zu haben schien.

Dann ging die schiefe Tante spazieren; ganz vorsichtig, wegen der gefährlichen Krankenwagen.

Auf Zäunen hockten jetzt Leute, die mein Vater, Walter Dath, früher „getarnte Arbeitslose“ genannt hatte. Die Tarnung blätterte ab, es lag an Allergien. Das waren Verwechslungen von Nützlichkeit und Schädlichkeit durch die Natur selbst; im Wirtschaftsgeschehen entsprach ihnen nichts, da ging es eher so zu wie im Puff: Seltsam obszönes Seufzen aus Lust und Abscheu bei den Restaurantketten Vapiano und Maredo, als die Pandemie ihre Läden zunagelte, au ja, jetzt können wir unsere ohnehin anstehenden Pleiten vielleicht noch unter irgendeinen staatlichen Panikschutzschirm schieben.

Die getarnten Arbeitslosen verlangten von der Tante: „Gib uns den Linken! Wir wollen ihn fressen! Gib uns das Fahrrad! Wir wollen es kaputtmachen! Wir sind die Rechten !“

„Ihr seid Scheiße, das ist alles!“ sagte die Tante und ging vorüber.

Sie kannte die Rechten.

Die sahen nicht alles voraus wie der Linke, sondern die erinnerten sich dauernd an alles mögliche und fanden, es sei besser gewesen. Am häufigsten erinnerten sie sich an das, was es nie gegeben hatte.

Die Tante schaute nach oben.

Da war viel Platz.

Sie flog davon.

Jetzt ist sie woanders und wird dort nicht mehr krank, sondern immer gesünder.

Der Linke hockt noch auf ihrem Balkon und schimpft.

Er kann das Schlüsselchen nicht sehen.

Es liegt unten, aber leider links von ihm.

Dietmar Dath // Autor und Übersetzer, war Chefredakteur der Spex, von 2001 bis 2007 Feuilletonredakteur der FAZ, wo er seit 2011 als Filmkritiker tätig ist. Dath veröffentlichte 15 Romane, außerdem Bücher und Essays zu wissenschaftlichen, ästhetischen und politischen Themen.

Tag 2

Jörg Dünne:

Corona-Proxemik

How many kinds of distance do people maintain?

(Edward T. Hall)

In der kulturtheoretischen Debatte um den globalen Ausnahmezustand, wie sie Giorgio Agamben ausgelöst hat[1] , geht es wie selbstverständlich um das globale Ganze der „Corona-Krise“. Man könnte allerdings auch erst einmal mit dem – scheinbar – kleinen Nahen beginnen, wohl wissend, dass es letztlich untrennbar ist von einer globalen Situation: Denn dass es überhaupt notwendig ist, sich dieses Nahen neu zu vergewissern, hat natürlich etwas damit zu tun, dass von Wuhan bis Mitterteich, von Berlin bis Buenos Aires ein unsichtbarer Aktant in unseren Alltag getreten ist, der derzeit überall auf der Erde Raumrelationen verändert – das aber eben auch in nächster Nähe und nicht nur im „Weltverkehr“. Dieser neue Aktant schafft zum einen neue Grenzen häuslicher Räume mit ganz bestimmten Überschreitungsregeln. Und zum anderen produziert er jenseits dieser häuslichen Räume (in denen man sich weitgehend bewegen kann wie immer, in denen man sich aber möglicherweise trotzdem anders aufhält) neue Regeln der Distanz im öffentlichen sozialen Raum.

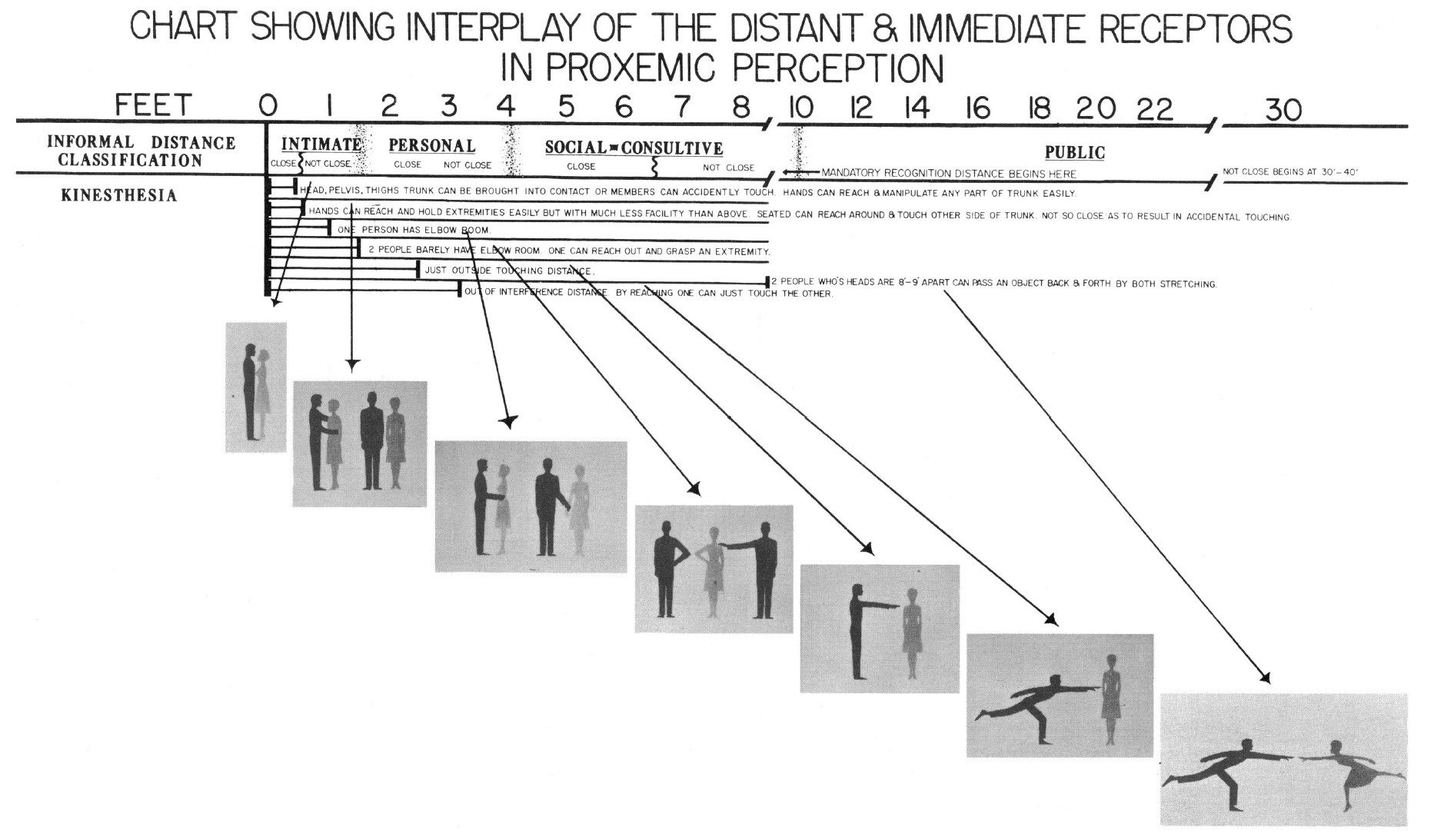

Um letztere zu beschreiben, kann man sich beispielsweise auf die Grundlagen der Proxemik besinnen, wie sie der Anthropologe Edward T. Hall in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts entwickelt hat. Die von ihm definierten „zones of interpersonal distance“ sind dabei nur die vielleicht bekanntesten Kategorien eines komplexen Forschungsprogramms, das Hall in einem Aufsatz aus dem Jahr 1968 zusammenfasst, aus dem auch die Frage des Mottozitats stammt (es folgen danach noch 14 weitere Fragen).[2]

Die mindestens 1,50 Meter Abstand, die man aktuell für die reduzierten Momente des Aufenthalts im öffentlichen Raum zu seinen Mitmenschen einhalten soll, liegen mitten in der Zone, die nach Hall den „social consultative space“ beschreibt (nach dem „intimate“ und dem „personal“ space bildet dieser Raumtyp die dritte Kategorie vor dem noch distanzierteren „public space“; vgl. Abb. 1)[3]. Doch nicht die statische Beschreibung von Distanzen allein ist für die aktuelle Situation aussagekräftig. Erst wenn man dieses Modell auf sich bewegende Körper im Raum überträgt, bemerkt man, dass die sonstige Flexibilität, mit denen man im öffentlichen Raum zumindest kurzfristig bestimmte Abstandsgrenzen überschreiten kann, aktuell empfindlich gestört ist.

Abb. 1: Edward T. Hall, Proxemic Chart

Ganz egal, was man von den kursierenden Abstandsregelegungen halten mag, d.h. ob man sie als nötige Vorsichtsmaßnahme gegen die Virenübertragung einschätzt oder als hilflose Versuche, individuelle Bewegungsformen zu dimensionieren und messbar zu machen: Wir können uns dem Meterstab im Kopf nicht ganz entziehen und projizieren imaginäre Abstandkreise um uns herum. Wie viel sind eigentlich 1,50 Meter (oder waren es 2,0), wenn man sich auf dem Bürgersteig begegnet? Bin ich gerade tatsächlich ausgewichen, als das mir auf seinem Laufrad entgegenkommende Kind einen Haken in meine Richtung geschlagen hat? Da streift gerade ein Hund an meinen Beinen entlang – kann der eigentlich auch das Virus übertragen? Und passe ich mich gerade der Gehgeschwindigkeit der Person vor mir an, die etwas schwerfällig die maximal zwei Meter breite Treppe hinaufsteigt?

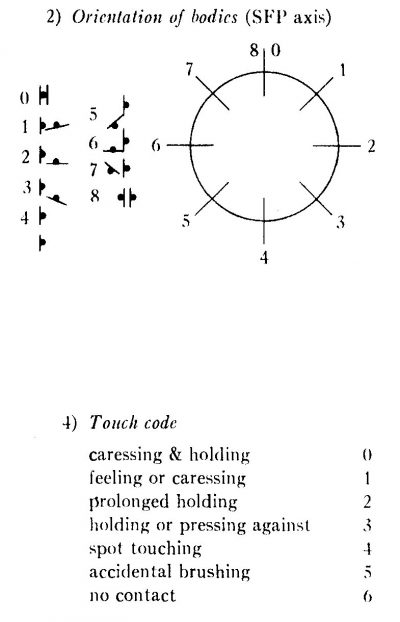

Im Moment entstehen, ob wir das wollen oder nicht, ständig neue Chor(e)ographien der Bewegung[3a] im öffentlichen Raum um uns herum. Ob sich diese Form der Proxemik, beispielsweise anhand der Auswertung der Daten von öffentlichen Webcams, tatsächlich notieren ließe? Haben sich die Menschen in München am Isarufer vor dem 21. März um 0:00 – dem Zeitpunkt, als in Bayern erstmals Ausgangsbeschränkungen erlassen wurden – tatsächlich anders bewegt?[4] Hall hat selbst ein komplexes Notationssystem vorgeschlagen, das von der Erfassung der Bewegungsachsen von Körpern im Raum bis hin zu „touch codes“ (mit Abständen von 0 = „caressing and holding“ bis 6 = „no contact“) reicht (vgl. Abb. 2).[5]

Abb. 2: Edward T. Hall, Parameter und Symbole seines „proxemic notation system“ (Ausschnitt)

Sein Interesse galt dabei allerdings eher etwaigen interkulturellen Differenzen, die sich möglicherweise aus Abstandregeln und Bewegungsprotokollen ablesen lassen sollten. Wie aussagekräftig solche Analysen jemals gewesen sein mögen: Das Corona-Virus operiert hier gegenwärtig als eine Art universeller Distanzregulator, der bewirkt, dass sich in kürzester Zeit körperlich habitualisierte Abstandsregeln an erstaunlich vielen Orten der Erdoberfläche mehr oder weniger gleichzeitig neu ausrichten. Es wird sicher eine Zeitlang dauern, bis wir sie wieder aus dem Kopf und aus den Bewegungsabläufen bekommen, selbst wenn der unmittelbare Anlass dafür nach einigen Woche oder Monaten wegfallen wird.

[1] Vgl. https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-l-invenzione-di-un-epidemia. Zu den teils heftigen Gegenreaktionen vgl. den Einleitungstext des Triakontameron.

[2] Edward T. Hall: „Proxemics“. In: Current Anthropology 9, 2/3 (1968), 83-95.

[3] Ebd., 93

[3a] Nachtrag (1.4.2020): Inzwischen ist in der New York Times ein Beitrag der Tanzkritikerin Gia Kourlas erschienen, die social distancing als Choreographie alltäglicher Raumpraktiken analysiert: https://www.nytimes.com/2020/03/31/arts/dance/choreographing-the-street-coronavirus.html (via Perlentaucher).

[4] Wer will, kann das z.B. hier nachprüfen: https://www.bergfex.de/sommer/muenchen/webcams/c10718/.

[5] Edward T. Hall: „A System for the Notation of Proxemic Behaviour“. In: American Anthropologist 65 (1963), 1003-1026, Abb. 1020.

Jörg Dünne // Literaturwissenschaftler und Romanist an der HU Berlin sowie einer der Initiatoren des Triakontameron

Tag 3

Thomas Sojer:

Zeitausgleich

„Wenn beim Schiffbruch mit Zuschauer den Gaffern das Wasser bis zum Hals steht, dann haben sie das Gewicht des Mondes falsch bemessen“, sagte der Bauer, der nach dem Stall gern Blumenberg las, zu seiner Ziege, die nach dem Stall gerne Blumenberg vorgelesen bekam. Die Ziege mochte das, nicht, weil sie belesen werden wollte, sondern weil sie der Bauer beim Vorlesen extra lang und verspielt am Hals kraulte. Der Bauer mochte keine Menschen, nicht, weil sie ihm, sondern weil er ihnen die Hölle war. Er hatte nämlich so seine Ansichten über die Dinge in der Welt. Jede Nacht um Ein Uhr fünfunddreißig läutete sein Wecker, die Ziege blieb liegen. Dann ging er vors Haus und studierte die Wetterlage, beide Arme in die Hüfte gestemmt. War das Wetter gut genug, kletterte er aufs Vordach des Stalls, tastete sich in das ganz Schwarze und verschloss für eine gefühlte Minute die Augen. Nachdem das Blitzgewitter auf der Innenseite seiner Augenlider erblasste, blickte er in den Himmel und bemühte sich, ab jetzt nicht mehr zu blinzeln. Er tat dies jede klare Nacht, seitdem er begriffen hatte, dass dort oben jede Vergangenheit nebeneinanderstand.

Sirius A, der hellste Stern am Firmament, liegt neun Jahre zurück, einer daneben sogar neun Milliarden, Jupiter je nach Jahreszeit dreißig oder fünfzig Minuten. Über dem nächtlichen Hof stehen alle Vergangenheiten einfach nebeneinander, warten und schauen auf den Bauer. Und er schaut zurück, wenn das Wetter gut ist. Manchmal durchbrechen Sternschnuppen die traute Zweisamkeit zwischen dem Einsamen und seinem Himmelszelt. Wohl ein Zeitreisender, meinte der Bauer, als ihn seine Nichte einmal fragte, ob ihr die Sternschnuppen Wünsche erfüllen. „Wir haben uns die Vergangenheit des Himmels importiert, seine Gegenwart bleibt uns entzogen“, so steht es über der Ofenbank in der Stube, da wo die Ziege gern liegt, wenn der Bauer auf dem Vordach sitzt. Raum war dann doch alles in allem nur die Gleichzeitigkeit aller Zeiten, zumindest war das die vorherrschende Überzeugung am Bauernhof, dem bisher keines der Tiere ausdrücklich widersprochen hatte. Bei Weltanschauungsfragen legte der Bauer nämlich grundsätzlich Wert auf Basisdemokratie am Hof.

Als im Februar in Norditalien das Coronavirus ausbrach, lag der Bauer wieder nächtens auf seinem Vordach und der Chor der Vergangenheiten summte schweigend. Er lauschte. Wenn er sich jetzt infiziere, würde der kleine Stern rechts, dachte sich der Bauer, davon erst in drei Milliarden Jahren erfahren. Wieder in der Stube, nahm er einen Bierdeckel und schrieb darauf: „und wir sind der Anblick seiner Zukunft“ und steckte ihn mit einer Pinnnadel neben den Spruch über der Ofenbank, zur Irritation der soeben erwachten Ziege. Seit der Bauer in der Nacht auf dem Vordach sitzt, hat er zum großen Ärger der benachbarten Landwirte alle seine Zäune abgerissen. Wiederholt brachte die Polizei die Tiere zurück. Einmal marschierte der Haflinger im drei Kilometer entfernten Rathaus lauthals auf. Ein anderes Mal tanzten die Enten im Dorfkino während dem Film hinter der Leinwand. Der Bauer freute sich jedes Mal über seine politisch und kulturell engagierten Tiere.

Auf einen Beschwerdebrief des Magistrats hin antwortete er schlicht, dass so etwas wie Territorium ein dummer Gedanke sei, der nicht verstehen will, dass Raum nur die Gleichzeitigkeit aller Zeiten sei. Heute Abend hören Bauer und Ziege statt Blumenberg eine Radioansprache des Bürgermeisters von Bergamo in deutscher Simultanübersetzung. Gemeinsames Radiohören beinhaltet nämlich ebenfalls extra langes Halskraulen, was der Ziege den Blumenbergentzug bis hin zur völligen Vergessenheit erleichtert. Der italienische Politiker wunderte sich, so die Radiostimme, warum Deutschland nicht einsehe, dass was derzeit in Italien passiert, die Zukunft der Nachbarstaaten sein werde. „Raum ist die Gleichzeitigkeit aller Zeiten“, sagt der Bauer belehrend zur Ziege. Diese bläkte ebenfalls belehrend zurück und beide waren sich wie immer einig. „Raumtheorie: Distanzen verhandeln Gegenwart als Ökonomie zwischen Zukunft und Vergangenheit. Meine Gegenwart ist dein zukünftiger Anblick unserer Vergangenheit.“, las der Bauer im Tagebuch seiner Frau. Sie verstarb vor zwei Jahren. Seitdem steigt er auf das Vordach. Vorher stieg sie auf das Vordach und er schlief weiter, damals lebte die Ziege noch im Stall. Er verstand seine Frau nie wirklich, wenn sie ihm vom Sternenhimmel erzählte, und dafür liebte er sie. Erst als sie weg war und er sich auf das Vordach saß und in den Himmel blickte, begann er ihre Worte zu verstehen. Dann las er erstmals den Satz, den sie wenige Wochen, bevor sie starb, über die Ofenbank schrieb, der Ziege vor.

Und er wusste seitdem, dass vom Himmel aus alle Zeiten hier unten dort oben gleichzeitig nebeneinanderstehen können. Alle Zeiten, der gemeinsame Radioabend mit der Ziege heute, die letzte Nacht auf dem Vordach und die unzähligen Abende, als sie auf der Ofenbank saß und abends Blumenberg las, ohne Ziege.

Thomas Sojer // Doktorand der International Graduate School „Resonant Self–World Relations in Ancient and Modern Socio-Religious Practices“ am Max-Weber-Kolleg in Erfurt mit einem Promotionsprojekt zu Simone Weil

Tag 4

Eva Horn:

Corona als politische Phantasie

Reale Katastrophen sind unübersichtlich. Was wirklich passiert ist, was schief ging und was gut, sieht man meist erst im Rückblick. Es gehört zu ihrer Zeitstruktur, dass man kaum in der Lage ist, die nächste Wendung vorauszusehen. Heute ist klar, was wir vor zwei, drei Wochen zu tun verpasst haben: Desinfektionsmittel hamstern, Aktiendepot auflösen, bloß keine Reise antreten. Stattdessen mokierten wir uns damals noch über die „Corona-Hysterie“. Die Lage ist derzeit ziemlich unklar: Werden wirklich weiterhin Lebensmittel und Alltagswaren in die Supermärkte geliefert werden, trotz geschlossener Grenzen und Angestellten in Quarantäne? Was passiert, wenn nicht? Wie werden die Krankenhäuser den Ansturm von etlichen kranken und verängstigten Menschen verkraften? Wird es eine zweite und dritte Infektionswelle geben, wenn die derzeitigen Maßnahmen wieder aufgehoben werden? Und welche Folgen wird die Pandemie, einmal überstanden, für Arbeitnehmer, Betriebe, Staatshaushalte und die Weltwirtschaft bedeuten? All das können wir nicht voraussehen, weil wir mitten drin stecken im Ereignis.

Gerade weil das so ist, sind Prognosen unglaublich schwierig, auch wenn wir ständig mit neuen Hochrechnungen von Epidemiologen, Analysen von Börsengurus oder luftigen Perspektiven zur schönen neuen Welt nach Corona gefüttert werden. Slavoj Žižek sieht – nun endlich! – das Ende des Kapitalismus heraufdämmern, andere, wie Yuval Harari, wittern den Durchmarsch einer Staatsmacht, die ihre Bürger bis in ihre körperlichen und affektiven Zustände hinein überwachen und kontrollieren wird. Aber all diese Einschätzungen zielen auf eine Zukunft, die kaum greifbar ist – schon deshalb, weil derzeit so vieles wirklich auf der Kippe steht. Sie sagen nichts darüber aus, wie wir als Einzelpersonen betroffen sein werden, wie sich die Gesellschaften verhalten werden, in denen wir leben, und welche staatlichen Maßnahmen greifen werden. Kasernierung von Infizierten, wenn die Krankenhäuser zusammenbrechen? Geplünderte Supermärkte? Militärische Durchsetzung von Ausgangssperren? Flächendeckende elektronische Kontrolle der Bevölkerung wie in China? Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftliche Rezession auf Jahre? Oder auch überraschende Formen der gesellschaftlichen Kooperation? Neue nachbarschaftliche Solidarität? Ein völlig neues Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft?

Wo Prognosen schwierig sind, wendet man sich Geschichten zu, die ein „was wäre, wenn…?“ erzählen. Kein Wunder, dass unter den derzeit am häufigsten heruntergeladenen Filmen auffällig viele Pandemie-Thriller sind, wie etwa Steven Soderberghs Contagion (2011) oder der etwas in die Jahre gekommene Outbreak von Wolfgang Petersen (1995). Dabei geht es vielleicht weniger um die frivole Lust an der Angst, sondern eher um den Versuch, Sinn aus einer unverständlichen Situation zu machen. Fiktive Katastrophengeschichten entwickeln Geschichten darüber, wie es weitergehen könnte. Wie werden sich die Nachbarn, die Bevölkerung, die Wissenschaftler, die staatlichen Organe in der Krise verhalten? Was könnte noch kommen? So gesehen, sind Katastrophenthriller Szenarien. Sie sind keine Prognosen, sondern eher mögliche Abläufe, die verschiedene Varianten eines zukünftigen Geschehens ausleuchten können. Als Gedankenexperimente bebildern sie, was wir in dieser völlig offenen Situation für möglich und denkbar halten – aber oft nicht offen aussprechen können.

Contagion, Outbreak, Blindness – Drei Szenarien

Contagion erscheint uns gerade deshalb so nah an der Wirklichkeit, weil der Film sich vor allem für Ansteckungswege interessiert. So wirkt er streckenweise wie die Bebilderung dessen, was uns Prof. Drostens Podcast täglich über Handhygiene, Aerosolübertragung und R-Null-Werte erklärt. Der Restaurant-Besuch einer Geschäftsfrau in Hongkong wird zur Geburtsstunde eines Virus, das auf den Spuren globaler Reise- und Warenwege schnell und letal um den Erdball wandert. Gegenspieler der Pandemie sind heldenhafte Wissenschaftler, denen es schon nach einem halben Jahr gelingt, einen Impfstoff herzustellen, aber auch eine maßvoll reagierende Staatsmacht, die die öffentliche Ordnung halbwegs aufrechterhält, ohne allzu repressiv durchzugreifen. Der einzige Schurke im Film ist auf unheimliche Weise aktuell: Ein Blogger, der ein gefährliches Gemisch aus Verschwörungstheorien und Alternativmedizin verbreitet. Der Film aus der Obama-Ära ist durchdrungen vom Vertrauen in eine vorausschauende Regierung, ein funktionierendes Gesundheitssystem und die Wunder der Wissenschaft. Gerade deswegen, so scheint es, wird Contagion immer wieder als einigermaßen „realistische“ Blaupause der aktuellen Pandemie gepriesen.

Ganz anders der sehr viel action-lastigere Thriller Outbreak, in dem eine Ebola-ähnliche Seuche vom Militär zu einer Biowaffe weiterentwickelt werden soll. Um das Experiment zu vertuschen und die Seuche einzudämmen, löscht das Militär nicht nur ein afrikanisches Dorf aus, sondern plant auch, eine vom Virus befallene amerikanische Kleinstadt zu bombardieren. Die Abriegelung der Stadt wird mit brutaler Gewalt durchgesetzt und soll durchaus nicht die Bürger schützen, sondern die weitere Ausbreitung verhindern und die Rolle des Militärs vertuschen. Inspiriert von den Biowaffen-Phantasien der 1990er Jahre gibt es in diesem Szenario eine ganz klare Scheidung von Schurken und Helden. Der Staat erscheint vor allem in Form des Militärs und damit einer Staatsraison, die keinen Moment lang zögert, die eigene Bevölkerung – wie es im Film heißt – „wie im Krieg“ zu behandeln. Das Interessanteste an Outbreak ist vielleicht, dass das Bombardement der Kleinstadt darin recht ausführlich erwogen wird: zweitausend Menschen opfern, um Millionen vor Ansteckung zu schützen? Am Schluss wird das glücklicherweise verhindert, aber in der Diskussion wird eines klar: Im Notstand, den eine Pandemie darstellt, wird es nicht zuletzt darum gehen, „tragische Entscheidungen“ zwischen zwei Übeln zu fällen, Entscheidungen darüber, wer geschützt und wer dem sicheren Tod preisgegeben werden darf. Was Outbreak damit behandelt, ist eine Logik des Ausnahmezustands mitsamt den fürchterlichen ethischen Dilemmata, die eine solche Katastrophe aufwerfen kann.

Ein drittes Szenario entfaltet der Film Blindness von Fernando Meirelles von 2008, kein Action-Blockbuster wie Outbreak, sondern die ebenso beklemmende wie ästhetisch subtile Verfilmung von José Saramagos Roman Die Stadt der Blinden von 1995. Geschildert wird hier eine Seuche, die nicht tötet, aber Menschen plötzlich erblinden lässt. Als die Epidemie sich ausbreitet, werden die hochansteckenden Blinden einfach im verlassenen Gebäude einer Nervenheilanstalt kaserniert, notdürftig mit Essen versorgt und sich selbst überlassen. Dort entfaltet sich dann das pure soziale Chaos. Eine gewalttätige Gang übernimmt die Kontrolle über die Nahrungsmittel, terrorisiert die Insassen und missbraucht die Frauen. In Abwesenheit jeder äußeren Ordnungsmacht bildet sich hier eine regellose Gewaltstruktur, in der einzig das Recht des Stärkeren gilt. Als sich die Kasernierten schließlich aus der Anstalt befreien, merken sie, dass die Wachen, die sie zuvor mit Waffengewalt eingesperrt haben, längst abgezogen sind. Die Anarchie herrscht draußen ebenso wie drinnen, den Staat gibt es nicht mehr.

Der gute, der böse und der abwesende Staat

Drei Szenarien, drei mögliche Abläufe, drei Phantasien darüber, wie die aktuellen Maßnahmen weltweit zu interpretieren sind und wie sich die ganze Sache weiterentwickeln könnte. Alle drei sind Gedankenexperimente über zwei zentrale Themen: Wie und mit welchen Mitteln wird sich der Staat der sich rasend schnell weiterentwickelnden Katastrophe stellen? Und wie werden sich die Einzelpersonen verhalten? In gewisser Weise sind diese drei Szenarien exemplarisch für das, was derzeit erwartet, gefürchtet und erhofft wird. Es sind Phantasien über das Verhalten der Staatsmacht aber auch der Bürger im großen Laboratorium der Pandemie.

Es ist naheliegend, sich dabei ganz dem tröstlichen Szenario von Contagion zu verschreiben. Dieser Film glaubt an die Wunder der Wissenschaft und verdammt die gefährlichen Verwirrungen durch Fake News. Auch derzeit kursieren ja nicht wenige Schwachsinns-Theorien über Corona-Selbsttests im Netz („zehn Sekunden Luft anhalten“), ein gewisser Dr. Wodarg hält die Präventionsmaßnahmen für unnötige Hysterie und viele Amerikaner inklusive ihres Präsidenten trauen der Wissenschaft sowieso nicht. So buchstabieren jetzt etliche Kommentare die Kernmotive dieses Films nach: Sie akzeptieren recht fraglos die Maßnahmen der Regierung, hoffen aber, wie Žižek, auf eine Reform der Globalisierung, die die Verbreitung des Virus erst möglich gemacht hat – und, bei der Gelegenheit, gleich noch des Kapitalismus. Vor allem aber spricht aus ihnen ein erstaunliches Vertrauen darauf, dass die Allianz von Wissenschaft und Staat, ein ordentlicher Schub an Digitalisierung und eine irgendwie reorganisierte Gesellschaft nicht nur dem Spuk bald ein Ende machen, sondern auch eine verbesserte Welt nach Corona hervorbringen werden.

Nur wenige Stimmen sind da misstrauischer und scheinen sich eher dem Szenario von Outbreak zu verschreiben als dem von Contagion. Hier ist der Staat der Feind, die Bevölkerung das seiner Rechte beraubte Opfer, das notfalls aus biopolitischer Staatsraison auch kontrolliert, eingepfercht und vernichtet werden darf. Die Quarantäne-Maßnahmen werden als Ausnahmezustand und Aufhebung der Bürgerrechte verstanden. Viel Kritik bekam Giorgio Agambens Einschätzung, die in Italien eingeführten Maßnahmen führten vor, wie der Staat die Pandemie als Vorwand für eine allgemeine Aushöhlung bürgerlicher Grundrechte nutzt. In ein ähnliches Horn stößt aber auch Yuval Harari, der davor warnt, dass die Maßnahmen der allgegenwärtigen digitalen Überwachung, mit denen China seine Infektionswelle zumindest derzeit in den Griff bekommen hat, nun zum weltweiten biometrischen Überwachungsstaat ausgebaut würden. Bemerkenswert dagegen ist, dass kaum jemand über die „tragischen Entscheidungen“ spricht, zu denen Pandemien auch zwingen können. Dass Ärzte in italienischen Krankenhäusern mittlerweile entscheiden müssen, welche Kranken sie intensivmedizinisch behandeln und welche sie einfach sterben lassen, ist genau so eine Art von Zwangsentscheidung, die man niemandem zumuten möchte. Solche Entscheidungen in der Öffentlichkeit zu diskutieren, ist fast undenkbar – wäre aber wichtig, um sie nicht einfach überforderten Individuen aufzubürden.

Das düsterste Szenario von allen aber ist das in Blindness. Hier wird nicht vom unterdrückenden und kontrollierenden Staat erzählt. Hier ist der Staat schlichtweg abwesend. Die Abwesenheit jeglicher Ordnungsmacht und medizinischer Versorgung erzeugt eine Gewaltdynamik, die sich in der sich selbst überlassenen Notgemeinschaft entfaltet. Was übrig bleibt, ist tatsächlich „nacktes Leben“, rechtlose, eingesperrte Menschen, die nicht getötet, aber dem Sterben – und der Brutalität ihrer Mitgefangenen – preisgegeben werden. Natürlich kommt niemand auf die Idee, dieses Szenario für realistisch oder auch nur wahrscheinlich zu halten. Aber das ist naiv. Aus Spanien erreichen uns neuerdings Nachrichten, dass Altenheime von den Pflegern und Ärzten aufgegeben und die Insassen dort einfach dem Sterben überlassen wurden. Die überfüllten griechischen Flüchtlingslager treiben unmittelbar auf eine humanitäre Katastrophe zu, wenn sie nicht schnellstens evakuiert werden. Und natürlich ist es kaum auszumalen, wie sich die Pandemie in Ländern abspielen wird, die nicht (wie wir in Europa) überforderte, sondern gar keine funktionierenden Gesundheitssysteme haben. Das ist es dann, was wir gern „unrealistisch“ nennen, einfach weil glücklicherweise weit weg und so schlimm ist, dass wir es lieber nicht imaginieren möchten.

Die Corona-Krise ist ein Experiment mit offenem Ausgang. Bemerkenswert ist, wie stark die politischen Ängste, Hoffnungen und Phantasien, die sich an sie knüpfen, weniger von prognostischem Wissen als von populären Fiktionen strukturiert sind. Bemerkenswert ist aber auch, dass diese Fiktionen zum Teil die Situation mit sehr viel kühlerem Blick betrachten als die Kakophonie der Analysen und Prognosen. Sie stellen Fragen, die wir lieber nicht diskutieren wollen. Anders als im Kino wissen wir weder, wie die Sache laufen, noch wie und wann sie enden wird oder wie sie sich in unterschiedlichen Gesellschaften und Situationen ausspielen wird. Was Hoffnung gibt, ist die Offenheit des Ausgangs. Noch vor einem Vierteljahr waren die ehernen Gesetze der wirtschaftlichen Stabilität unantastbar. Ewiges Wachstum und Dauerkonsum, aber auch der Dauerstress eines ganz normalen Arbeitslebens voll sinnloser Geschäftsreisen erschienen alternativlos. Plötzlich sind sie es nicht mehr. Die aktuelle Krise, so bedrohlich und zerstörerisch sie ist, ist auch ein Training in Kontingenzbewusstsein: alles könnte anders sein als wir geglaubt haben. Vieles ist möglich. Und das ist nicht nur eine Drohung, sondern könnte auch ein Versprechen sein.

Eva Horn // Professorin für Neuere Deutsche Literatur an der Universität Wien, forscht u.a. zu Literatur und Kunst im Anthropozän (vgl. dazu ihr 2019 gemeinsam mit Hannes Bergthaller verfasstes Buch Das Anthropozän zur Einführung) und Katastrophennarrativen (vgl. dazu ihre 2014 erschienene Studie Zukunft als Katastrophe).

Tag 5

Kurt Hahn:

Von Systemen und Funktionen

Systemrelevant sind wir nicht,

aber relevant ist das System,

man stirbt an der Adria,

an der Adria, in Bergamo und in Mailand,

und auch in Madrid.

Noch weiter weg stirbt man auch,

und nicht erst jetzt,

und nicht immer

aufs Freundlichste.

Wir sterben nicht,

noch nicht,

noch,

nie,

erst dann,

vielleicht,

manche schon.

Was sind wir ohne unseren Urlaub,

was sind wir ohne unsere Wirtschaft,

was sind wir ohne unsere Funktionskleidung,

was sind wir ohne uns,

wer?

Erst uns, erst wir, dann nichts,

die anderen, vielleicht,

wenn’s eben reinpasst,

wenn’s eben rausspringt,

wenn sie draußen bleiben

und wir drinnen sind.

Statt Urlauben

jetzt Laubuhren

und gestundete Zeit

(und Steuern auch),

statt Wirtschaften

jetzt schafft Wirten an,

dass sie zusperren,

statt nur aussperren

jetzt einfach downshuten,

shutdownen?

statt bei uns daheim,

jetzt noch weiter drinnen,

statt Klausuren,

jetzt Klausur,

Hauptsache hin und wieder

noch Funktionskleidung.

Systemrelevant,

einst unbekannt,

nun bekannt,

bekannt

kann

mir jemand sagen,

welches System eigentlich?

Besser wär’s

cash oder bar,

nein bitte,

kontaktlos,

besser aber jedenfalls,

besser aufs Konto,

besser ins Herz,

besser.

Kurt Hahn // Professor für Fachdidaktik und Literaturwissenschaft der iberoromanischen Sprachen an der LMU München, mit Forschungsschwerpunkten u.a. zur lateinamerikanischen Erzählliteratur sowie zur modernen Lyrik (dazu 2008 erschienen: Ethopoetik des Elementaren: Zum Schreiben als Lebensform in der Lyrik von René Char, Paul Celan und Octavio Paz)

Tag 6

Robert Stockhammer:

Zwei Aprilanfänge in Ul’fögt-Gâkl

Am 1. April des Jahres 9749 vor Christus war es bemerkenswert warm. Pierre, der sich gerade einen Paradeiser gepflückt hatte, setzte sich auf die Hollywood-Schaukel, zog seine Jack-Wolfskin-Jacke aus und jubilierte: „Dieses Klima, das ist wirklich außergewöhnlich, das ist total neu; hiermit nenne ich diese neue Epoche: ‚Holozän‘.“ Petra meinte, Pierre mache wohl einen Aprilscherz, denn das Griechische sei noch gar nicht erfunden. Der Aprilscherz sei erst recht noch nicht erfunden, replizierte pampig Pierre, und übrigens rufe er hiermit die ‚Neolithische Revolution‘ aus. (Petra schüttelte nur noch den Kopf, denn das Lateinische war ja ebenfalls noch nicht erfunden). Pierre hatte eine seltsam missgebildete Emmer-Ähre gefunden, aus der die Körner nicht von selbst herausfielen, sondern aus der man sie umständlich herauspulen musste. „Diese Körner nehmen wir jetzt, und graben sie in die Erde, und dann befreunden wir uns noch mit diesen komischen Viechern, die wir gestern gesehen haben – ich nenne sie jetzt einfach mal ‚Schweine‘.“

Im Jahre 9468, also zu Lebzeiten von Neo-Pierre dem Vierzehnten – vom täglichen Herumschleppen und Notieren der Säcke voller Emmer-Körner geschult, konnten die Bewohner von Ul’fögt-Gâkl inzwischen sogar über fünf hinaus zählen – war die Temperatur so stark angestiegen, dass man nur noch an wenigen Wintertagen Jack-Wolfskin-Jacken tragen musste. Das Dorf hatte inzwischen drei-einviertel Dutzend Hektar Landes mit Emmer bebaut und verfügte über fast anderthalb Schock Schweine. Die Stimmung war trotzdem nicht gut. Das Rauspulen und Wiedereinsetzen der Körner, die man bei den früher üblichen Pflanzen einfach im Vorbeigehen gepflückt hatte, war eine Heidenarbeit, das tägliche Müsli schmeckte langweilig, und das eine streng rationierte Weißbier pro Abend vermochte die Leute auch nicht mehr bei Laune zu halten. Von Paradeisern wurden nur noch unglaubwürdige Geschichten erzählt.

Überdies hockte man, seit man nur noch gelegentlich in der frischen Luft Gazellen abknallen ging, und durch die Sesshaftigkeit die Geburtenrate sprunghaft angestiegen war, zu dicht aufeinander. Schweine grunzten, Hühner gackerten, Babies greinten, Seuchen grassierten. Hatten früher viele Bewohner von Ul’fögt-Gâkl das biblische Alter von 33 Jahren erreicht, so starben die meisten jetzt schon in ihrer midlife-crisis, also mit ungefähr Zwanzig. Gilles, ein pubertierender Jüngling, der schon am 1. April einen Sombrero trug, machte die Schweine dafür verantwortlich: Nicht umsonst hielten zwei von drei in unserer Gegend entstandene Weltreligionen diese Viecher für unrein, und noch 2009 nach Christus habe man eine Pandemie ‚Schweinegrippe‘ genannt. Nea-Petra die Vierzehnte, Gilles‘ Mutter, verteidigte die armen Schweine, denn erstens könne der Sohn das alles ja noch nicht wissen, und zweitens seien, nach neuesten Hypothesen, Fledermäuse viel gefährlicher, und die hätten wir ja nicht domestiziert, sondern bloß in irgendwelchen Spezialitäten-Restaurants gegessen.

Félix, Gilles‘ kleiner Bruder, revoluzzerte trotzdem: „Ich ziehe jetzt meine Fluchtlinien“, der ältere ergänzte: „in den glatten Raum hinein.“ In jedem Emmer-Korn sehe er, so Gilles, den despotischen Staat in nuce verkörpert – Nea-Petra die Vierzehnte, die einwenden wollte, dass es Staaten doch überhaupt noch nicht gebe, ließ er nicht ausreden –, der, fuhr Gilles unbeirrt fort, mit seiner Bier- und Biopolitik uns den Seuchen ausliefere. „Wir nomadisieren jetzt wieder!“, triumphierten die Brüder. „Das ist kein Aprilscherz“, betonte Gilles, „denn Aprilscherze gibt es immer noch nicht“, ergänzte Félix. Und sie zogen, trotz der Hitze, ihre Jack-Wolfskin-Jacken an, und los.

Wenige Jahrzehnte später hatte sich die Schweinegrippe über nahezu das gesamte Gebiet des ‚Fruchtbaren Halbmondes‘, von Palästina über Ost-Anatolien bis hinein nach Mesopotamien, ausgebreitet. Die Überlebenden ackerten unbeirrt weiter.

Robert Stockhammer // Professor für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der LMU München, mit Forschungsschwerpunkten u.a. zum Verhältnis von Globalisierung und Literatur, zur Reiseliteratur und Kartographie und zu zweifelhaften Existenzen – so auch zum Pop (und dessen Verhältnis zur Politik). Hierzu zuletzt: «1967». Pop, Grammatologie und Politik, 2017 bei Wilhelm Fink.

Tag 7

Nora Zapf:

Bleibekartoffeln? Gedämpftes Verwandelen (unter diesem Loop aus Zeit)

Wir sind home potatoes![1], lachte Friederike Mayröcker ca. vorvorgestern in die wacklige Handykamera einer Kollegin in ihrer Wiener Bleibe. Das großartig dunkle, offene und mitreißende Lachen der Dichterin ist nicht verlinkbar, weil nur in Facebook-Kreisen geteilt. Vielleicht erblickt es noch das Licht der übrigen 6/8 der Welt. Kartoffel Kartuffel. Sagen wir Erdapfel, Grundbirne, solanum tuberosum (= Bodenbuckel), sagen iouza, papa, Potacke oder Püree? Wir können uns von der aus Südamerika stammenden Erdfrucht einiges abschauen: das Speichern von Energie, die Stärke, das langsam Treiben gegen eine Dunkelheit, die trotzend sich umfassenden Ärmchen wie Pseudopodien, das Sich-Verbünden (Rudelbildung), die mähliche innere Verwandlung. Das Sich-Entgegenstrecken auf kleinstem Raum oder in abstrakte Fernrohr-Ferne. Pantoffel Pantuffel. Diese innere Wärme natürlich, oh geflügelte Sprossachse: eure Ausdauer, Resistenz, euer Krautsein auch.

Das mit dem Bleiben ist ja so eine Sache: erstens, wer überhaupt bleiben darf, denkt man an Moria, zweitens, wo diese Bleibe ist (in einer Fremde?) und drittens, mit wem oder allein dieses Verharren erst einmal bleibt. Die Verse von Rilke werden gerade oft geteilt, wer jetzt allein ist…, das klingt besonders heftig, wer jetzt kein Haus hat… für alle Betroffenen. Angesichts der vielen vereinzelten Menschen, die in solchen Zeiten niemanden zum Reden oder keine Bleibe oder zu sehr vielen kaum Platz haben. Gerade kann ich mir das besser vorstellen als je (obwohl sicher nicht wirklich), allein in einer kleinen Wohnung in einer fremden Stadt zu sitzen, war ich doch letzte

Woche noch in einem klitzekleinen zwischengemieteten apartamento in Oquendo, Centro Habana, und wusste nicht, ob und wie ich heimkomme. Die Straße runter der Malecón, das sogenannte Sofa von Havanna, vorm schäumenden Meer, wo man irgendwie merkt, dass man auf einer Insel ist, weil alle gemeinsam aufs Wasser blicken (wie auf dem Bild Malecón von Manuel Mendive, auf dem auch Sirenen, ein Kobold namens Güije und Wasserwesen der Yoruba-Kultur zu sehen sind).[2] Meine kubanischen Nachbarinnen, Mercedes und Adis, beide über 70, rufen sich allmorgendlich ängstlich neue Corona-Nachrichten zu und raten mir fürsorglich, heißen Tee zu trinken, viel Gemüse und Obst zu essen, was eben da ist. Obwohl eigentlich ich mich um sie kümmern sollte. Trotz vieler guter Ärzt*innen Kubas, die derzeit auch in Italien eingesetzt werden, ist die Angst vor Corona auch hier groß, die Bevölkerung ist durchschnittlich ziemlich alt.

Wir sind ja Erinnerungsviecher. Ich jedenfalls bin das, pappe fest an einzelnen Erinnerungen wie an duftenden Stundenblumen, schaue manchmal zu viel zurück. In diese Höhlen malen wir. Cronopios[3] nennt Cortázar grünliche Wesen, die zusammengerollte Gedankenteppiche in unordentlichen Stapeln zuhause horten, die sie manchmal entrollen und leise aufschütteln, dass aufregender Geruch entströmt. Wir runzlige, rumpelige aber doch manchmal sympathische Tartuffeln oder Kronopen, können ja lesen. Glücklich! Das Bild des Stillsitzens und Innehaltens taucht gerade überall auf, aber wir bewegen uns in Wahrheit ohne Unterlass, tigern unruhig hinter scheinbaren Gittern, treiben was (aus), strecken uns verzweifelt einem Buch ganz oben im Regal entgegen. Wie viel eine Woche für einen Embryo bedeutet, ein ganzer Schritt, ein neues Organ. Wir alle ändern uns ständig, nur uns sieht man es nicht an – es sind innere Verlagerungen, Verschiebungen. Vllt sollten wir, statt Angst zu haben, unsere Elefantenhäute (Gedankenfäuste) endlich ausrollen und aneinander reiben?[4]

Wer kennt schon die einfache Blüte der Erdknolle, wie auch die der gemeinen Hauszwiebel? Wir verspeisen sie üblicherweise vorher. Eigentlich ist die Kartoffelblüte hübsch, sachte fünfgespreizte lila Blütenblätter und in der Mitte ein Stempel, gelb wie eine Miniaturpaprika. Dazu eine Rilke-Stelle, die mir passender scheint für uns Nachtschattengewächse (aus dem Brief an den jungen Dichter), als Abstieg in sich, wie ers nennt:

… denn für den Schaffenden gibt es keine Armut und keinen armen, gleichgültigen Ort. Und wenn Sie selbst in einem Gefängnis wären, dessen Wände keines von den Geräuschen der Welt zu Ihren Sinnen kommen ließen— hätten Sie dann nicht immer noch Ihre Kindheit, diesen köstlichen, königlichen Reichtum, dieses Schatzhaus der Erinnerungen? (wenn man denn eine Kindheit oder was Köstliches darin hatte)

ODER

… die Fragen selbst liebzuhaben wie verschlossene Stuben (auch Rilke)

ODER (wieder MAYRÖCKER)

Schwertlilien vor den Fenstern ein blaues Konsilium oder Kaninchen

ums linke Auge die höchsten Wipfe

sind Safran offene Luken

[1] Tonkurve dieses Lachens: __^—….__

Video von Edith Schreiber, geteilt am 21. März von Katja Gasser mit der Notiz: „Videogrüsse von Friederike Mayröcker. (…) 95 und kein bisschen lebensmüde.“

[2] Manuel Mendive: El Malecón (1975), Foto d. Verf. aus dem Museo de Bellas Artes de Cuba.

[3] Auch ein südamerikanisches Tier aus der Kreidezeit, cronopio dentiacutus genannt. Ein Beutelsäuger.

[4] Zur Not im Netz, z.B. Online-Händehalten: du legst deine Handfläche auf deinen Bildschirm, ich lege sie auf meinen, wir stellen uns eine Berührung vor.

Nora Zapf // Lyrikerin und Übersetzerin aus dem Portugiesischen und Spanischen, derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Romanistik an der Universität Innsbruck. Zuletzt: Ungeheurer Atlantik. Absenz und Wiederkehr in ausgewählten atlantischen Poetiken des 20. Jahrhunderts, Fink 2020; rost und kaffeesatz. Gedichte. parasitenpresse, 2018; homogloben. Gedichte. gutleut, 2018.

Tag 8

Judith Kasper:

Coronae.

Von der Kraft der Poesie und dem Traum einer anderen Philologie (Ein Anfang)

Vor kurzem erwachte ich, noch benommen von den bedrückenden Träumen dessen, was tagsüber trotz ständiger Beschäftigung damit nicht verarbeitet wird. Corona. Und dann: Corona… und dann: Celan: Corona. Corona.

Die Assoziation zu diesem frühen Gedicht von Paul Celan bewirkte an jenem Morgen eine radikale Verschiebung an einem Signifikanten, der seit einigen Wochen und auf unabsehbare Zeit die vollständige Herrschaft über unsere Leben, über unser Denken und über unsere Phantasien genommen hat.

Ich suchte das Gedicht auf: zuerst im Internet, ein Klick vom Liveticker weg, poppte es auf. Dann, um mich und auch das Gedicht aus der Flut der Zeichen mit Netz heraus zu retten, suchte ich es noch einmal, im materiell zuhause vorhandenen Band von Celans Gedichten.

Seither liegen Celans Gedichte wieder griffbereit auf meinem Schreibtisch. Ich schlage den Band jeden Tag auf und lese das Gedicht, ich lese es vor, fange an es auswendig zu lernen, ich lasse meine Gedanken um es kreisen, ich mache es zu meinem Mantra, zu meiner Krone: zu einem anderen sprachlichen Zentrum in meiner nicht nur sprachlich sich gerade bedrohlich verengenden Welt. Denn meine Sprache, aber auch die Sprache der Anderen, in welcher mir bekannten Sprache sie auch sprechen, ist vom Sprechen und Schreiben über Corona völlig absorbiert. Corona heißt in jeder Sprache gleich. Corona ist unübersetzbar. Unübersetzbar überträgt sich Corona – auf Körper, auf und in die Sprachen der Welt. Corona war schon ein universeller, gegen Übersetzung abgeschirmter Signifikant, noch ehe das Virus den Globus eroberte.

Celans Corona übersetzt das Wort „Corona“ nicht, aber versetzt es und setzt es aus. Die Montage des Gedichts in diese Gegenwart ist einem Zusammenfall zweier Coronae geschuldet, zufälligen Namen, erklärungslos öffnet sich dadurch der Spalt für ein in der Sprache geborgenes unwillkürliches Gedächtnis.

Celans Corona lässt Corona anders hören, es verschiebt die Bedeutungen des gegenwärtigen Corona, es begegnet dem bedrohlichen biologischen Rätsel und antwortet darauf mit poetischer Dunkelheit. Eine Corona legt sich auf die andere – für Momente drohen sie sich zu verschlingen, ununterscheidbar zu werden, dann wieder erscheint es so, als könnte die eine die andere für kurze Zeit aus ihren Angeln heben, sie gleichsam entthronen.

Zwei Coronae ziehen sich an und stoßen einander ab und tragen ihren Kampf aus, sie bilden ein sprachlich-psychisches Kraftfeld, das auch physisch spürbar ist. Psychoanalytisch gesprochen könnte man vielleicht sagen: Es ist eine Konstruktion entstanden.

Paul Celans Gedicht wird mir dabei auch zu einem Gegenstand, durch den ich mich mit anderen zu verbinden suche. In seiner intimen und zugleich rätselhaften Ausdrucksweise eignet es sich nicht für kollektive Versendungen, an denen ich mich sowieso nicht beteilige. Ich dosiere meinen Umgang damit, verschicke es singulär, immer wieder, aus einem spontanen Affekt heraus.

Ich frage meinen Geliebten, ob wir etwas gemeinsam über dieses Gedicht schreiben wollen. Er winkt ab. Der Tendenz der Akademiker*innen und Intellektuellen, mit der aktuellen Corona-Krise sofort in kritischen oder kreativen Bezug zu treten, steht er skeptisch gegenüber. Der Verdacht der Profilneurose ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen, wenn man sich die florierende Gattung der Corona-Tagebücher und die Corona-Ausnahmezustand-Debatte vor Augen hält. Und ich zögere nun, meinem Schreibdrang nachzugeben, der durch die Einladung, am Triakontameron mitzuwirken, angestachelt worden war.

Einige Tage später schickt mir mein Geliebter einen Link zu einem Essay, geschrieben von Sara Martin, wer immer das sein mag, veröffentlicht im August 2019 in einer amerikanischen Internetzeitschrift: „Why Do I Recite the Same Paul Celan Poem to All My Dates? Or: Don’t Hate the Player, Hate the Game“. Die Verfasserin beschreibt darin selbstironisch und selbstkritisch ihre Flirtstrategie, in der sie die Rezitation von Celans Gedicht Corona gezielt einsetzt, um der anderen Person das Gefühl einer besonderen, einzigartigen Begegnung und Begebenheit zu vermitteln. „I didn’t write ‘Corona.’ I didn’t translate ‘Corona.’ I performed ‘Corona.’ It allowed me to think I was trying to connect with people, when really, I was giving them something beautiful but impersonal.” Die Strategie scheint jedes Mal erfolgreich aufzugehen. Die Verfasserin fragt sich, ob eine solche Aneignung des Gedichts verwerflich ist. Sie stellt aber auch in Rechnung, dass wir beim Flirten fast immer auf ein Arsenal von Geschichten oder Gesten zurückgreifen, von denen wir wissen oder zumindest meinen, sicher zu sein, dass sie einen besonderen Effekt haben auf die Person, der wir gefallen möchten, zu der wir eine Nähe herstellen möchten.

Am Entscheidendsten aber scheint mir, dass sich das Gedicht für die Verfasserin selbst verbraucht. Je mehr sie es zum Instrument ihrer Verführung macht, desto weniger wird sie selbst vom Gedicht und vom Flirt affiziert. Sie bringt sich um den Genuss beider. Das scheint mir der eigentliche Grund, warum sie das Gedicht schließlich aus dem Flirt fallen lässt. Es gewinnt, aus dem Gebrauchszusammenhang entlassen, seine Schönheit wieder zurück.

Das Gedicht ist ein pharmakon. Der Gebrauch davon bleibt eine zweifellos zweischneidige Angelegenheit.

In Corona-Zeiten tritt uns die sonst eher unbeachtete phatische Dimension der Sprache in ihrer überragenden Bedeutung entgegen. Sprache ist derzeit nahezu die einzige Möglichkeit, zwischen unseren isolierten Existenzen jene Nähe und Wärme herzustellen, die wir körperlich vermissen. Schreiben und Sprechen neigen sich mehr und anders als in anderen Zeiten der Zuwendung zu. Viele von uns verbringen viel Zeit damit, sich aus der plötzlichen Isolation und neu empfundenen Fragilität unserer Existenzen heraus anderen zuzuschreiben und auf die vielen Zuschriften, die längeren, die kürzeren, die persönlichen und unpersönlichen, zu reagieren und zu antworten und diese Formen des Kontakts am Leben zu halten.

Corona in Corona zu verschieben, Corona an Corona zu heften, war kein origineller Einfall. Er war mir Anlass genug, darüber nachzudenken, was der Zusammenprall der beiden Coronae bei mir bewirkt hat und bei anderen bewirken könnte. Ich habe das Gedicht kommentarlos an einzelne Freunde geschickt. Von manchen weiß ich, dass sie es ihrerseits weiter geschickt haben. Das Gedicht hat sich, einen sprachlichen Abstand zum Viralen einführend, an das Virus geheftet; es hat das Virus zu seinem Träger, zum Medium einer sprachlich-poetischen Übertragung gemacht.

Celan hat seine Dichtung stets als eine Art der Adressierung aufgefasst. Verzweifelt hat er davon gesprochen, dass seine Gedichte, so schwer zugänglich sie auch erscheinen mögen, stets den Weg zum Anderen suchten. Dichtung galt ihm als Freundessprache, als Liebessprache, in diesem Sinne auch als Philo-logie, wie sie Werner Hamacher, einer der intensivsten Leser Celans, auch aus der Beschäftigung mit Celan heraus, formuliert hat.

Eine solche Philo-logie ist nie einfach gegeben, steht nie einfach als „Methode“ zur Verfügung. Sie ist immer noch zu schreiben, immer noch und immer wieder neu zu erfinden. Die Richtung, die sie einschlägt, ist gegeben durch die Adresse, die in Spannung zum Gegenstand, „über“ den nicht mehr allein gesprochen wird, steht.

Wie könnte eine solche Philo-logie mit Celans Gedicht heute, in Zeiten der Corona-Krise, umgehen? In ihrer Dringlichkeit, die ihr durch die Krise zuwächst, würde sie sich vermutlich der Interpretation ebenso enthalten wie der direkten Übersetzung auf unsere Befindlichkeiten. Sie würde – diese Hoffnung sei ihr mitgegeben – als Lektürepraxis einen gemeinschaftlichen Raum eröffnen, in dem wir uns fragend und Nähe suchend in der Desorientierung, die wir erleben, zu halten vermögen.

Corona

Aus der Hand frißt der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.

Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehn:

die Zeit kehrt zurück in die Schale.

Im Spiegel ist Sonntag,

im Traum wird geschlafen,

der Mund redet wahr.

Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:

wir sehen uns an,

wir sagen uns Dunkles,

wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,

wir schlafen wie Wein in den Muscheln,

wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der Straße:

es ist Zeit, daß man weiß!

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,

daß der Unrast ein Herz schlägt.

Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit.

Am 24. Juni 1951 schrieb Ingeborg Bachmann an Paul Celan: „Ich habe oft nachgedacht, ‚Corona’ ist Dein schönstes Gedicht, es ist die vollkommene Vorwegnahme eines Augenblicks, wo alles Marmor wird und für immer ist. Aber mir hier wird es nicht ‚Zeit’. Ich hungere nach etwas, das ich nicht bekommen werde…“

Am 7. Juli 1951 schrieb Paul Celan an Ingeborg Bachmann: „Nichts ist wiederholbar, die Zeit, die Lebenszeit hält nur ein einziges Mal inne, und es ist furchtbar zu wissen, wann und für wie lange. (…) Ich wäre froh, mir sagen zu können, dass du das Geschehene als das empfindest, was es auch wirklich war, als etwas, das nicht widerrufen, wohl aber zurückgerufen werden kann durch wahrheitsgetreues Erinnern.“

(à continuer)

Judith Kasper // Professorin für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt, mit Arbeitsschwerpunkten zu : Literaturtheorie und Ästhetik, Trauma-Theorien und Holocaust-Studies, Philologie und Psychoanalyse und Lyriktheorie. Zuletzt: Der traumatisierte Raum. Insistenz, Inschrift, Montage bei Freud, Levi, Kertész, Sebald und Dante. de Gruyter, 2016.

Tag 9

Gorch Maltzen:

Wie meine Familie mit Katastrophen umgeht

Ein philosophisches Lexikon aufgeschlagen, auf der Suche nach einer Geisteshaltung, die meine Familie treffend beschreibt, ist es Fatalismus, zehn von zehn Mal, kein Zweifel. Vielleicht ist es das Naturell einer ehemaligen Bauernfamilie, die Erzählungen der Altvorderen über Werden und Vergehen, Saat und Ernte verinnerlicht hat. Was kommt, kommt, was muss, muss, was vergeht, vergeht. Seit zwei Generationen betreibt meine Familie keine Landwirtschaft mehr. Geblieben ist eine Eigendefinition, ein Faible für bestimmte Namen (unser Hund Fürchtegott, unsere Katze Gottlobine) und Dünkel gegenüber Städtern, denen wir nachsagen, sie wissen nicht, welche Farbe Raps hat und sie würden ohne Supermarkt verhungern.

Ich grübele immer schon, weine leicht, bin dünnhäutig, Ei ohne Schale, immer mit Mikroskop unterwegs, überrascht von jeder anstehenden Entscheidung, exzessiv selbstreflexiv, bedürftig, mutterseelenallein, kränklich, bleich, eine halbe Portion, der Jüngste. Am Elften September werde ich gefragt, ob ich das überhaupt abkann. Eine indirekte Form, die mein großer Bruder wählt, um zu sagen, er könne etwas ab, ein Beweis eigener Stärke, könne er es ja ab, und gleichzeitig Güte, achtet er dadurch doch auf Schwächere, die es nicht abkönnen, und nimmt mich in Schutz, fragt nach. Nur leider verbraucht es diese Strategie für mich, lädt es mir auf, das nicht Abkönnen, hält niemanden bereit, dem ich es weitergeben könnte, und lässt mich übrig mit nur einem trotzigem, leicht zu durchschauendem Na klar kann ich das ab. Er grinst mich an und beansprucht die letzte Frikadelle für sich, senkt seine Gabel von oben herab. Meine Toleranz für Realität sinkt zunehmend. Was wäre eine angemessene Form damit umzugehen?

Teil des Humors meiner Familie ist, dass es eine Reihenfolge gibt, welche Familienmitglieder zuerst gegessen werden im Falle von Kannibalismus. Schwer zu sagen, was es über unseren Grad an Zivilisation verrät, dass wir nicht mit den Haustieren anfangen. Meine Mutter beendet solchen nur Spaß stets mit einem entschiedenen Niemand wird hier gegessen. Danke Mama.

Seit ich mich an gesprochene Sprache erinnern kann ist es eine Gewohnheit meines Großvaters von seinem Tod zu sprechen, im Wortlaut einem tot bleiben, einem so alt wird kein Schwein, einem wenn ich nicht mehr bin. Als Kind ist das für mich eine Formulierung, die das Verb sein in einer unbekannten Weise verwendet, benutze ich es doch eher als bin hungrig, bin müde, bin im Schrank eingesperrt, nie so wie er, für sich allein. Seit Tschernobyl pflegt er von einem danach zu sprechen, das ihn nicht mehr zu kümmern brauche, dann aber doch mehr als jeden anderen. Wir würden uns danach gewohnte Normalität zurückwünschen, es würde uns danach alles überdimensioniert erscheinen, danach würde es uns leidtun. Er spricht oft so, kennt die Dramaturgie genau, weiß es schon, sehenden Auges. Niemand unterbricht ihn. Wir lassen ihm seine Gewissheiten. Er isst bis heute keine Pilze.

Renovieren meine Eltern, streiten sie sich. Mein Vater beginnt Bankettessen zuzubereiten, derweil meine Mutter roboterhaft den Zigarettenautomaten aufsucht, das Rauchen wieder anzufangen. Betrete ich das Haus und rieche Jakobsmuscheln, Rehrücken oder Entenkeule, weiß ich, mein Vater kocht wieder alles aus A Book of Mediterranean Food, alles aus Der Butt, alles aus Tout le Monde peut Cuisiner. Meine Mutter dreht ihre Runden in den Feldwegen, wartet, dass der Nikotingeruch verzogen ist. Beim Essen entschuldigen Sie sich beieinander, mein Vater wässert die angebrochene Zigarettenpackung in der Spüle unter vollaufgedrehtem Hahn, meine Mutter breitet sich eine Serviette aus. Ich kaue meine Nägel, ziehe einen Hautzipfel mit den Schneidezähnen das ganze Nagelbett entlang ab, schlucke Gräten. Wir können dann essen, danach wird aber wieder gestrichen, gewerkelt, neu dekoriert. Auf dem Zenit der BSE-Krise, der Zeit neuer Tapeten im Wintergarten, brät mein Vater Rindfleischstücke kohlschwarz aus, anders sind sie nicht sicher. Mit viel Ketchup und langem Kauen finden wir so etwas wie Versöhnung.

In der Nacht als unser Haus abbrennt – wie sich nach langen Schuldzuweisungen durch Gutachten mindestens zweier Sachverständigenbüros für Brandschutzfragen herausstellen sollte, durch einen Kabelbrand,– stehen wir vor den Flammen und schauen zu mit laminierter Versicherungspolice in der Hand. Mein Bruder und ich wünschen uns Stockbrot oder Marshmallows, erinnert uns doch vieles an der Situation an Osterfeuer und lange aufbleiben dürfen. Niemand kommuniziert den Ausnahmezustand altersgerecht. Meine Eltern kuscheln sich eng aneinander mit lose über die Schultern gelegten Jacken, als wären wir auf einem Frühlingsspaziergang. Knackend bricht ein massiver Dachbalken herunter und lässt Funken in die Nacht tanzen unter unseren Schreien.

Gorch Maltzen // freier Schriftsteller aus Weimar und Stipendiat der Kulturstiftung Thüringen. Zuletzt: Sträuben. Erzählungen und Dialoge, Edition Muschelkalk, 2018.

Tag 10

Daniel Graziadei:

Vom sonderbaren Leben am Ende einer Lektüre

Isidoro Vidal conocido en el barrio como don Isidro, desde el último lunes prácticamente no salía de la pieza ni se dejaba ver. […] Confinado a su cuarto, y al contiguo de su hijo Isidorito, quedó por entonces desvinculado del mundo.

Adolfo Bioy Casares Diario de la guerra al cerdo (1969)

Daniel Graziadei // Poet, literarischer Übersetzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Romanische Philologie der Ludwig-Maximilians-Universität München mit einem Habilitationsprojekt zu interkulturellen Missverständnissen in der Literatur.